Companion Species und das Zeitalter des Chthuluzän: Brauchen wir ein neues Mensch-Natur-Narrativ, um die Klimakrise zu bewältigen?

Entfremdung und Empathie

Über viele Jahrhunderte hat die westliche Kulturgeschichte eine Überlegenheitsstellung des Menschen über die Natur manifestiert, die Grundlage für ausbeuterische Praktiken und Zerstörung sind. In vielen Disziplinen, von Philosophie bis Kunst, wird heute ein neues Verständnis des Lebens auf unserem Planeten als verflochtenes System gefordert, um die globalen ökologischen Herausforderungen zu meistern. Eine persönliche Assoziationskette durch die Wildnis unserer Naturbeziehungen.

Kürzlich habe ich mich im ziellosen Streunen versucht. Ich wollte mich einer bewaldeten Berggegend, die ich sehr gut kenne, auf andere Art und Weise aussetzen. Ohne schöne Aussicht, Gipfelerlebnis oder meditativem Dahinwandern, am besten auch abseits eines ersichtlichen Pfades. „Ohne erkennbares Ziel irgendwo herumlaufen, -ziehen, bald hier, bald dort auftauchen, sich herumtreiben“, erklärt mir der Duden das Wort „streunen“ – das klingt nach dem intuitiven Zugang, den ich suche. Lässt sich abseits des Weges eine andere zeitliche und räumliche Perspektive zur Natur herstellen – auch in unserer überschaubaren, restlos kartierten und vermessenen Kulturlandschaft, ohne jeden ersichtlichen Wildnisfaktor? Angeregt dazu hat mich Baptiste Morizots Buch „Philosophie der Wildnis. Die Kunst, vom Weg abzukommen.“[1]

Der französische Schriftsteller entwickelt darin einen neuen Begriff für sein „in die Natur gehen“, weil er bestehende Beschreibungen für unzulänglich hält. Er spricht vom „sich-Einwalden“ (je vais m‘enforester), bei dem es ihm darum geht, die Gesellschaft der Pflanzen und Tiere zu studieren, andere Wesen verstehen zu lernen, Spuren zu lesen, Wildnis zuzulassen. Morizot sucht nach Alternativen, um unsere alltäglichen Beziehungen zum Lebendigen anders zu gestalten, und fordert zu einem „empathischen sich-Hineinversetzen ins Gegenüber“ auf. „Sich-einwalden ist gewissermaßen ein Versuch, sich auf die andere Seite zu begeben (…). Wir müssen uns in die Perspektive der wilden Tiere, der kommunizierenden Bäume, lebenden und arbeitenden Böden, der miteinander harmonierenden Pflanzen (…) hineindenken; wir sollten durch ihre Augen sehen, uns für ihre Sitten und Gebräuche sensibilisieren. Kennen wir erst ihre unerschütterlichen Sichtweisen auf den Kosmos, können wir unsere Beziehungen zu ihnen verbessern.“

Er spricht damit einen Diskurs an, der im Kontext von Klimawandel und Umweltzerstörung in letzter Zeit vermehrt wahrzunehmen ist, nämlich den um die Frage: Braucht es abseits der Kenntnis um die wissenschaftlichen Aspekte der Natur auch eine Erkenntnis auf anderer Ebene, eine neue innere Haltung zu unserer Um-Welt? Schon das Wort macht ja die Distanz sichtbar. Morizot meint, die beiden Naturmythen der westlichen Welt – die despotisch-gefährliche und die idyllisch-romantische – funktionieren heute nicht mehr, wir bräuchten vielmehr neue Modelle, unsere Beziehungen zur Natur zu denken. Und wir müssten eine der Grundfesten der westlichen Denkweise in Frage stellen: Diejenige, dass der Mensch außerhalb bzw. oberhalb der Gemeinschaft der Lebewesen steht, „außerhalb der Biomasse der Erde“, als eine „Ausnahme von der Natur“[2], dabei sollten wir in erster Linie Lebewesen sein, erst dann Menschen.

Verflochtene Beziehungen und ein Zeitalter nach dem Anthropozän

Die Wissenschaftlerin, Biologin und feministische Denkerin Donna Haraway ruft in „Unruhig bleiben“[3] das Zeitalter des Chthuluzäns aus, das nicht – wie das Anthropozän – den Menschen ins Zentrum des Denkens und der Geschichte stellt, sondern die Verwobenheit des Menschen mit anderen Arten und Kreaturen. Und nicht nur das: Es sollen neue Beziehungen entstehen, quer zu Vorstellungen biologischer Verwandtschaft – Symbiosen, Netzwerke und Ko-Evolution. Für Haraway bietet das Anthropozän nämlich nicht mehr das notwendige Narrativ, um aus den für den gesamten Planeten zerstörerischen Denk- und Handlungsmustern auszubrechen. Ihr spekulativ-philosophisches Denkbild zwischen Science-Fiction und Fakten ist radikal und befremdlich, aber es verdeutlicht, dass wir die planetaren Krisen nur gemeinsam mit allen Lebewesen bewältigen können – in artenübergreifenden Praktiken des Miteinanders.

„Human nature is an interspecies relationship“, sagt auch die US-amerikanische Anthropologin Anna Tsing[4] – die menschliche Natur ist eine artenübergreifende Beziehung. Das Menschsein ist also untrennbar mit anderen Lebensformen verflochten und menschliche Identität ist stets aus einem Netzwerk mit anderen Arten entstanden, einem Myzel, wie es Pilze entwickeln. Ebenso wie Haraway mit dem Konzept der „companion species“ stellt sie die menschenfokussierte Sichtweise des Anthropozäns fundamental in Frage.

Ganz sicher hatte der niederländische Atmosphärenchemiker Paul J. Cruzen nicht im Sinn, ein zerstörerisches Zeitalter auszurufen, als er um das Jahr 2000 den Begriff des Anthropozäns prägte. Er beschrieb damit eine neue geologische Epoche, in der wir Menschen zur größten Naturgewalt geworden sind, und war dabei immer ein Mahner für ein ökologisch verträgliches menschliches Verhalten.

Fundamente eines Ausbeutungsverhältnisses

Die Annäherung an ein neues, posthumanistisches Narrativ und eine andere Umweltethik ist reizvoll, aber wie ist es überhaupt zu dieser Distanzierung, Abstraktion und Entfremdung von der Natur gekommen, die uns heute zum Verhängnis wird? Als „Haupttäter“ könnte man, stark vereinfacht, René Descartes und die christliche Religion und in Folge natürlich den Kapitalismus festmachen. Der französische Philosoph des Rationalismus, Descartes (1596-1650), unterschied strikt zwischen der Welt des Geistes und der Welt der unbelebten Natur, hat die Grenze zwischen Körper und Geist für Jahrhunderte als unüberschreitbar einzementiert. Er hat den Menschen als das einzige vernünftige Wesen anerkannt („cogito ergo sum“) und Tiere zu Bestien und seelenlosen Maschinen degradiert.

Das hat viel zum modernen Anthropozentrismus beigetragen und eine Haltung der Überlegenheit des Menschen und der Opposition zwischen Natur und Vernunft befördert. Die Erde hatte für Descartes keinen eigenen Wert, außer den, was sie uns Menschen liefert, eine Sichtweise, die kapitalistische Systeme bis heute aufrechterhalten – die Natur als reine Ressourcenquelle, die es zu nutzen gilt. Das Christentum wiederum löste die bis dahin vorherrschenden Naturreligionen ab und verortete Gott erstmals außerhalb der Natur. Die Herrschaft der Menschen über die Erde, das Recht „sich die Erde untertan zu machen“, haben wir seitdem allzu wörtlich genommen.

Diese westliche Kulturgeschichte habe das Fundament für ein Ausbeutungsverhältnis gelegt, sagt auch der deutsche Biologe und Philosoph Andreas Weber[5]. Klimawandel und Artensterben sind seiner Meinung nach fatale Folgen dieses Weltbildes. Er regt dazu an, von indigenen Völkern zu lernen, unsere Lebensgrundlagen besser zu schützen und „sich als aktiven Teil eines sinnvollen Ganzen zu verstehen und so zu handeln, dass die eigene Lebensqualität die des Ganzen steigert.“ Ideen wie die der Gemeinwohlökonomie hält er für vielversprechende Formen einer westlichen „Indigenialität“ und Teil eines notwendigen Paradigmenwechsels.

Perspektivwechsel vom Besitzen zum Sorgetragen

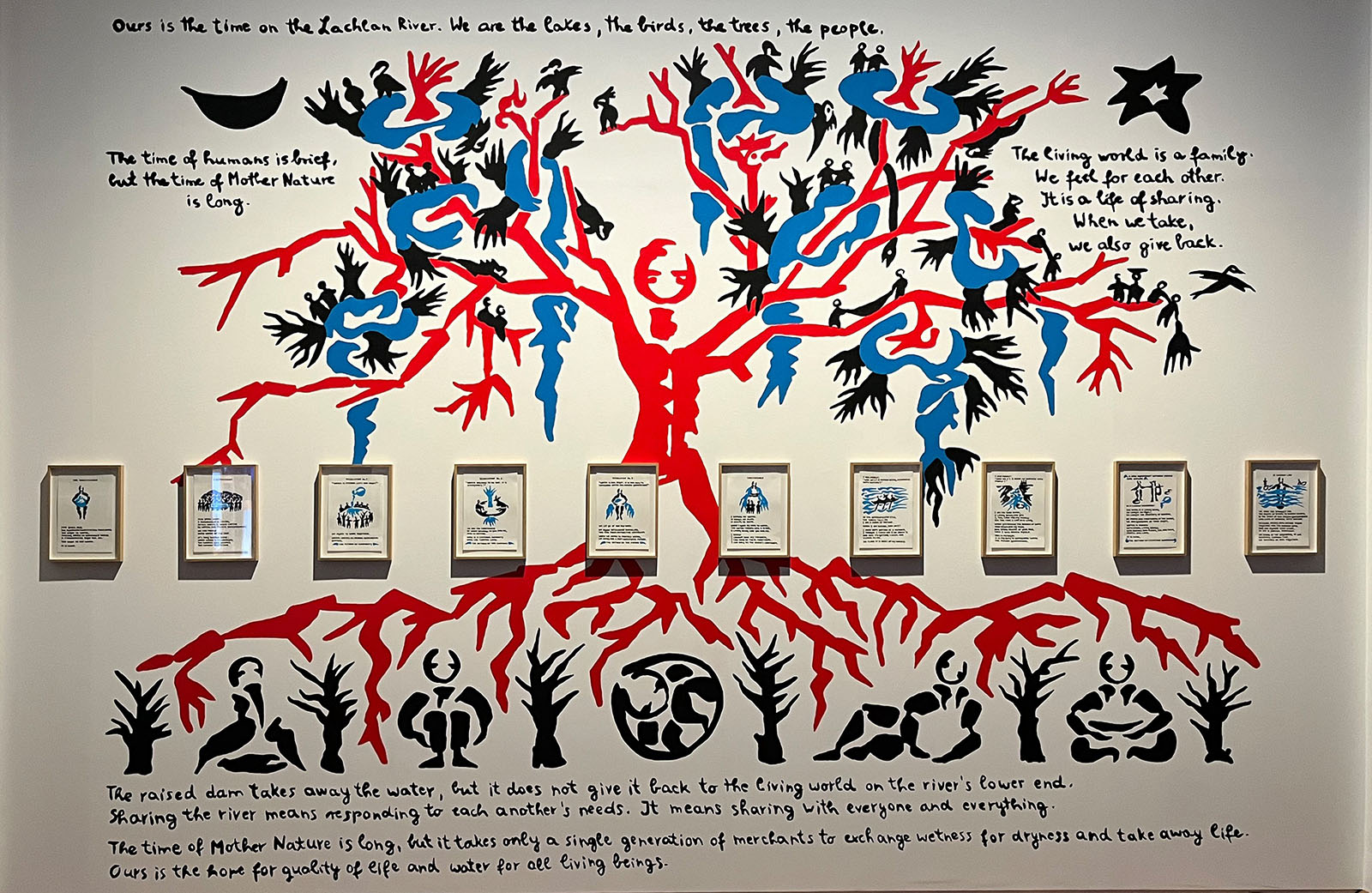

Eine Rückbesinnung auf indigenes Wissen und deren Kulturgeschichte fällt in letzter Zeit auch im Kunst- und Designkontext vermehrt auf. Auf den großen Biennalen und Ausstellungen wird diese Leerstelle der Kunstgeschichte aufgearbeitet, was wichtig und notwendig ist und für das Narrativ einer neuen Mensch-Natur-Beziehung hilfreich sein kann. Die slowenische Künstlerin Marjetica Potrč etwa arbeitet intensiv mit indigenen Gemeinschaften zusammen und begleitet Projekte, in denen es um die (Bleibe-)Rechte von Ökosystemen geht.

In der aktuellen Ausstellung „Water Pressure“ im Wiener MAK sind Arbeiten von ihr zu sehen, die den Kampf um zwei Flüsse schildern: der Soča in Slowenien und dem Lachlan River in Australien. Sie erzählen vom erfolgreichen Referendum zum Schutz von Gewässern in Slowenien, wo eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung 2021 ein Gesetz gekippt hat, das privaten Unternehmen die Nutzung der Flüsse des Landes erlaubt hätte, und von den Bemühungen des First-Nation-Volkes der Wiradjuri in Australien, die Erweiterung eines Staudamms zu verhindern, der der Natur massiv geschadet hätte.

Beide Kampagnen verdeutlichen einen Perspektivenwechsel: Flüsse werden nicht mehr als Objekte betrachtet, sondern als Subjekte mit eigenen Rechten. Ähnlich wird die Gesellschaft nicht mehr als Eigentümerin, sondern als Hüterin der Natur gesehen. Wir müssen zu „care-takern“ werden, statt uns noch länger für „owner“ zu halten, sagt Potrč – wir dürfen also den Begriff der „Sorgearbeit“ ruhig auf unseren Planeten ausweiten.

Apropos juristische Rechte für die Natur: Der Soziologe und Philosoph Bruno Latour[6] geht sogar so weit, dass er in den Parlamenten – neben den Repräsentant*innen der Länder – auch einen Rat für nicht-menschliche Organismen, wie z. B. die Meere, einfordert. Jemand soll für die sprechen, die es selbst nicht können. Ist diese Vision einer ökologischen Demokratie eine befremdliche Vorstellung, oder nur konsequent, um uns als Teil der Natur zu begreifen? Den Begriff der „Kultur“ hält Latour überhaupt für ein Artefakt, das wir erst durch das Ausklammern der Natur produziert hätten – eine künstliche Trennung, die es gar nicht geben sollte.

Für einen großen Teil der Menschheit ist die Natur etwas, das man ausbeutet oder das Erholung bietet, aber kein gleichwertiger Teil unserer Existenz. Baptiste Morizot fordert uns auf, zu „Diplomat*innen und Forscher*innen“ im Verhältnis Mensch-Natur zu werden. Einen Nachmittag lang abseits des Weges im Wald herumzustreunen, ist ein lächerlich kleiner Versuch, ermöglicht aber doch einen ersten, temporären Perspektivenwechsel, dem es sich lohnt weiter nachzugehen.

Quellen

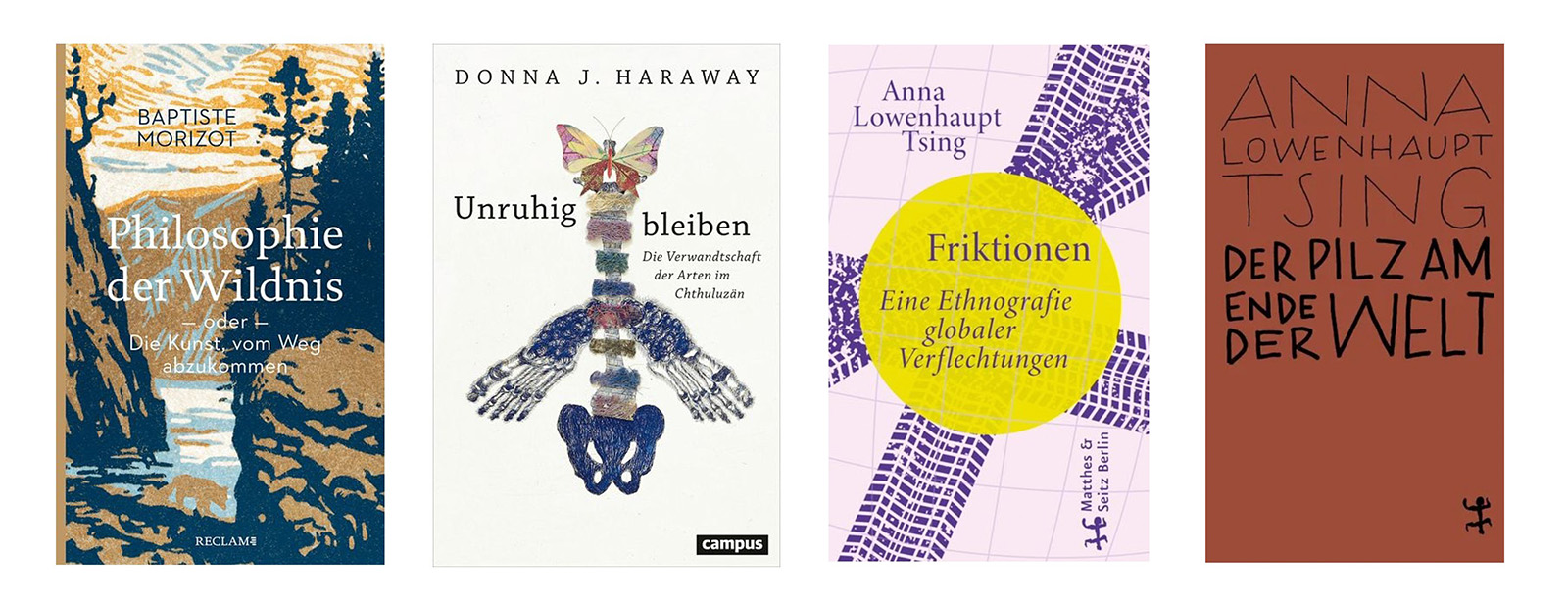

[1] Baptiste Morizot: Philosophie der Wildnis. Oder: Die Kunst, vom Weg abzukommen. Reclam, Stuttgart 2023.

[2] ebd.

[3] Donna Haraway: Unruhig bleiben. Die Verwandtschaften der Arten im Chthuluzän. Campus Verlag, Frankfurt/New York. (Originaltitel: Staying with the Trouble)

[4] Anna Tsing: Unruly Edges. Mushrooms as Companion Species. In: Environmental Humanities, Vol. 1 (Nov 2012)

[5] Podcast auf Deutschlandfunk

[6] Bruno Latour. In: „Das Parlament der Dinge“, „Wir sind nie modern gewesen“, „Politics of Nature“.

geb. 1973 in Innsbruck, Kuratorin und Kulturjournalistin. Studium der Architektur in Innsbruck, Wien und den USA. Seit 2002 in der Projektkonzeption und Vermittlung von Architektur, Stadtraum, Kultur und Design tätig, zuletzt als Geschäftsführerin von WEI SRAUM Designforum Tirol; schreibt für Magazine, Fachzeitschriften und Buchpublikationen, gestaltet Radiobeiträge und ist Lehrbeauftragte an der Architekturfakultät der Universität Innsbruck. Weiterbildung im Bereich Klimajournalismus und Nachhaltigkeitskommunikation.