Translating nature im RFDINSEL – ein Besuch im Rahmen der Tage der Klimakultur von Eva Siller und Anne Sausgruber.

Ökologischer Detailreichtum im Reich für die Insel

Prolog

Wir sitzen in der Sonne vor dem Reich für die Insel, zwischen Hofburg und Landestheater. Unser Blick auf die Hofkirche ist frei, vor dem Leopoldsbrunnen erinnert ein Grablicht und eine Ansammlung orangegelber Blumen an das ehemalige Naturdenkmal, die Blutbuche, die 120 Jahre lang das Stadttreiben beobachtete. Ich treffe mich mit Severin Obholzer-Sonnewend vom Verein für projektbasierte Öffentlichkeitsarbeit und künstlerische Leitung vom Reich für die Insel. Seit 2019 wird der Kubus zwischen „Hochkultur“ und Hofgarten als RFDINSEL bespielt, mit Reichtum an Ideen, Kooperationen und gesellschaftsrelevanten Thematiken. Ausgehend von dem Konzept des Offspaces wird hier durch vielfältige Präsentation von Gegenwartskunst und dieNutzung durch Kulturvereine sowie Organisator*innen aus der freien Szene ein vielseitiges Programm geschaffen.

„Kunst und Kultur haben immer die Funktion oder auch die Aufgabe, positive und negative Aspekte von verschiedenen gesellschaftlichen, sozialen oder ökologischen Themen anzusprechen.“

Der zentrale Standort von RFDINSEL, der als ergänzender Ort der freien Szene im selbsternannten Kulturquartier agiert, macht es für Severin Obholzer-Sonnewend fast zwingend, gesellschaftlich relevante Themen anzugehen: „Kunst und Kultur haben immer die Funktion oder auch die Aufgabe, positive und negative Aspekte von verschiedenen gesellschaftlichen, sozialen oder ökologischen Themen anzusprechen, neue Wege aufzuzeigen, anzuecken oder auch stilistisch den Fokus auf die Schönheiten verschiedener Arbeitsweisen oder Kunstformen zu lenken und dadurch einen Diskurs anzuregen.“ Gerade im Herbst als Zeit des Umbruchs hat sich das Programm des RFDINSEL ökologischen Kontexten verschrieben, so auch dieses Jahr. Es ist der letzte Tag, an dem die Ausstellung der SMAAT (Sustainable Mountain Arts Association Tyrol), gegründet durch Karin Pernegger, ihr Basecamp im Kubus aufgeschlagen hat.

Im RFDINSEL manifestiert sich nachhaltiges Programm sowohl in der thematischen Ausrichtung, in der Ausstellungspraxis, als auch in den weitreichenden Plänen für die ökologische Sanierung des Gebäudes. Ein Umbau ist dringend notwendig, um das Gebäude längerfristig klimafreundlicher nutzbar zu machen. Für die nachhaltige und ressourcensparende Umsetzung dessen ist jedoch eine langfristige Zusage für die Nutzung des Kubus – dessen Bleibe – notwendig. Bis dahin benötigt es persönliches Engagement und einen langen Atem, um mit den Rückschlägen und der Ungewissheit umzugehen zu können.

Was bewegt zum Bleiben?

Für Severin Sonnewend und Team ist es das grundlegende Gefühl, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, das sie weiterhin antreibt. Dieses Engagement wird von Anbeginn durch die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Initiativen und Kulturtätigen gestärkt. Eine dieser Kooperationen hat uns auch das Programm des Abends vom 6. Oktober ermöglicht: Das Innsbruck Nature Film Festival (inff) trat unter der Leitung von Johannes Kostenzer an das RFDINSEL heran, um eine Ausstellung mit der britisch-niederländischen Künstlerin Lilian Cooper zu realisieren. Das Innsbruck Nature Film Festival lädt bereits seit 23 Jahren zu Bewegtbildern ein, die sich der Natur, Ökologie und unserem Verhältnis dazu widmen. Die Filme „sensibilisieren für einen sorgsameren Umgang mit unserer Umwelt“, erzählt Johannes Kostenzer:

„Es ist eigentlich eine Frage des Respekts, einerseits gegenüber den nächsten Generationen, aber auch gegenüber allen anderen Lebensformen.“

Das Filmprogramm des Festivals wird dabei durch Exkursionen, Workshops und Ausstellungen ergänzt. Die Ausstellung im Kubus bildet den Auftakt zur Festivalwoche des Innsbruck Nature Film Festivals, das offiziell am 8. Oktober eröffnete und bis 12. Oktober Vielfalt bietet.

Die Kraft der Übersetzung

Am Montag wurde im Reich für die Insel also zur Eröffnung der Ausstellung translating nature von Lilian Cooper geladen. Schon von draußen laden Arbeiten zum kurzen Verweilen ein – zwei Werke aus der Serie Artefacts. Gefundener Müll, Burgerbox und Pizzakarton, dunkel bemalt, von hellgrünen Linien durchbrochen. Im Innenraum begegnen uns die Schemen von Bäumen an den Wänden, schwarze Silhouetten.

Lilian Coopers Arbeit befindet sich an der Schnittstelle von Eco Art, konzeptuellen Zeichenpraktiken und forschungsbasierter Gegenwartskunst. Sie dokumentiert und reflektiert darin Umweltveränderungen. Wenn Kim de l’Horizon schreibt „Ich möchte, dass Kunst und Wissenschaft symbiotisieren, sich nicht mehr an ihre frühere Getrenntheit erinnern“, scheint dieser Wunsch im Werk von Lilian Cooper in Erfüllung zu gehen. Ihre Arbeit basiert immer auf fundierter wissenschaftlicher Recherche und Auseinandersetzung. Die Wissenschaft ist immer die Wurzel ihres Prozesses und begleitet die Künstlerin dabei stetig.

Cooper arbeitet vordergründig projektbasiert, in Kooperation mit Museen, botanischen Gärten, Universitäten sowie wissenschaftlichen Instituten. Als Künstlerin ist es ihr wirklich wichtig, die Kontexte und Hintergründe ihrer Kunst zu kennen, um diese in ihren Medien zu übersetzen. Sie nimmt eine hybride Rolle als forschende Künstlerin und künstlerische Forscherin ein.

Im Dialog mit der Natur

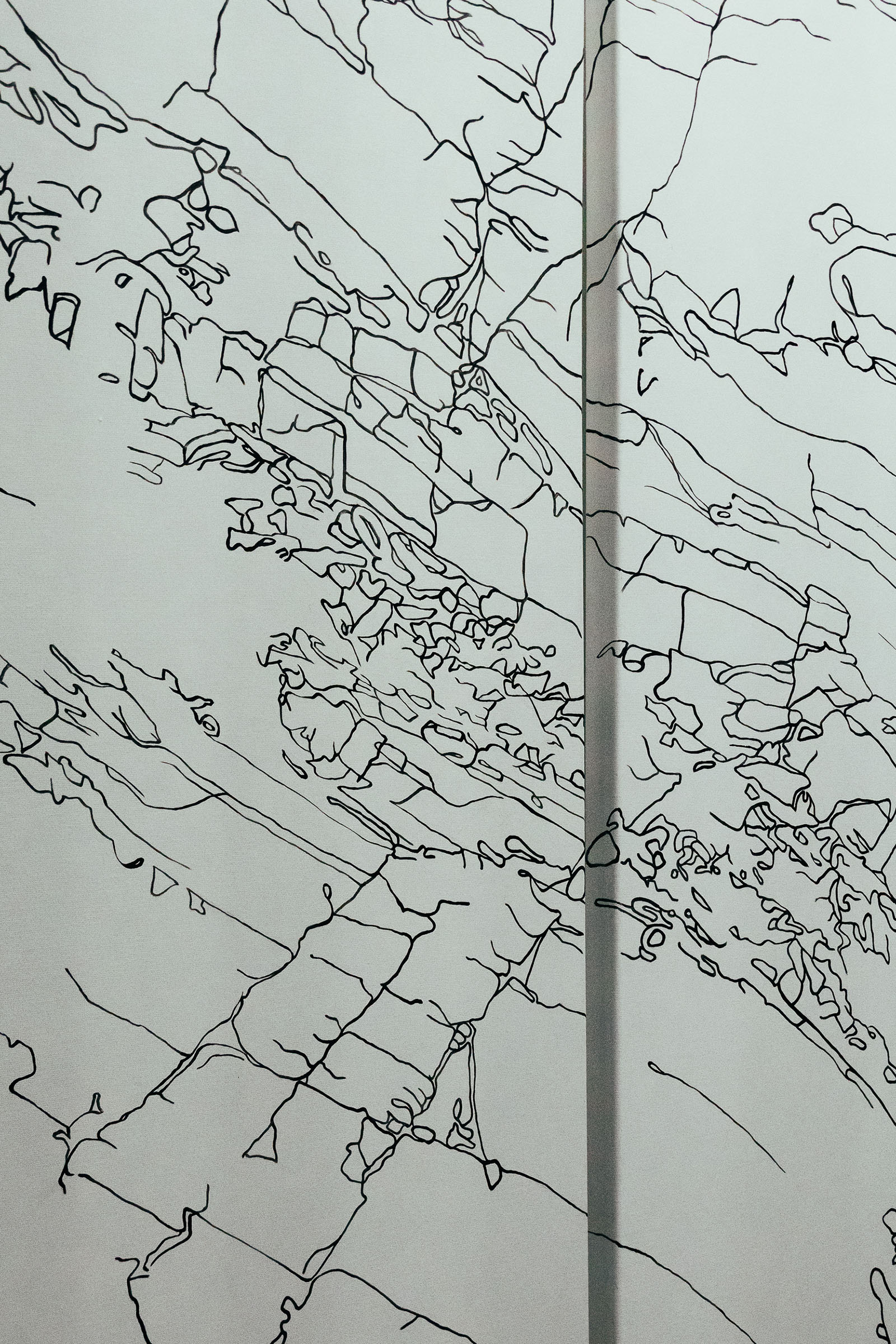

Lilian Coopers Kunst ist getrieben von einer „absoluten Faszination mit dem Detail“. Sie kartiert die Felsformationen des Nordatlantik, konturiert die Struktur von Baumrinde, studiert Herbarien und übersetzt diese wortwörtlich eindrucksvoll in Aquarellarbeiten mit Reliefdruck.

Im Obergeschoss tanzen Löwenzähne über die Wand. Es ist der Beginn einer raumfüllenden Installation, die mehr Aufmerksamkeit auf das Potenzial von sogenannten Unkräutern lenken soll. Anna Greissing hat passend dazu bereits über dieses Unwort Unkraut und die Bleiberechte von Wildpflanzen geschrieben.

Die Dringlichkeit von Bleiberechten für unsere umgebende Natur verdeutlicht auch diese Ausstellung. Cooper begreift sich durch ihre Kunst als Aktivistin und will uns mit einem bleibenden – und positiven – Bild in die Nacht entlassen. Ihre Arbeiten spiegeln sich in den Fenstern des Kubus, öffnen den Raum nach außen und laden zur tiefen Reflexion ein.

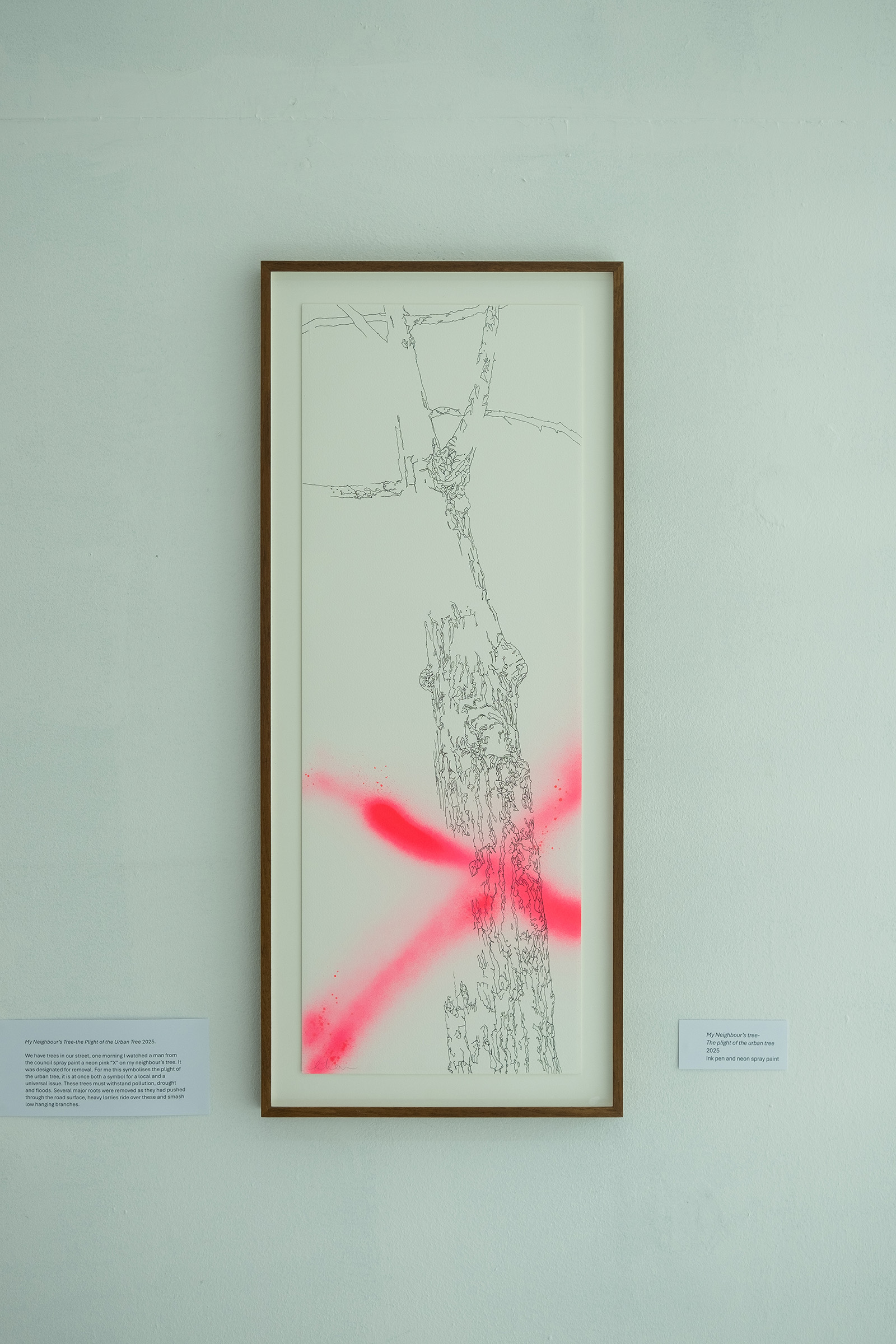

Ein Bild sticht aus der farblichen Reduziertheit der anderen hervor: Ein neonpinkes Kreuz legt sich über verschlungene Konturen eines Baumes, des Nachbarbaumes der Künstlerin. Das Werk trägt den Titel „My Neighbour’s Tree – the Plight of the Urban Tree“. Die Not des urbanen Baumes lässt sich durch einen schweifenden Blick aus dem Fenster noch einmal vor Augen führen. Ungeahnte lokale Aktualität schreibt sich in diesem Werk ein.

„I call this the plight of the urban tree because it is one of many that are dealing with extreme conditions: drought, storm run-off, pollution, poor soil, unknowing council maintenance workers and heavy lorries passing. Despite this the trees are beloved by the neighbourhood. […] I wanted to create a memorial to the tree. Despite what it has gone through it remained beautiful and I wanted to capture that too. I want to create a dialogue between inhabitants and trees. I wanted to connect both more closely. I wanted to be an advocate for this tree, to witness its existence – its passing has not gone unnoticed.“ ― Lilian Cooper

Die Ausstellung Lilian Cooper – translating nature ist noch bis 15. Oktober 2025 im Reich für die Insel zu sehen.

(geb. 2002) wuchs in Baumkirchen (Tirol) auf. Nach einer Ausbildung im Bereich Malerei und Design folgte das Studium der Kunstgeschichte in Innsbruck. Sie ist als Kunstvermittlerin und im Besucher*innenservice im TAXISPALAIS Kunsthalle Tirol tätig und daneben in der freien Kulturszene aktiv, in den letzten Jahren unter anderem bei der BALE Innsbruck und dem Verein kunst|stoff.

(geb. 2002) ist zwischen dem Tiroler Unterland und den Südtiroler Bergen aufgewachsen. Nach einer Ausbildung im Bereich Bildhauerei und Objektdesign widmete sie sich dem Studium der Kunstgeschichte in Innsbruck. 2025 hat sie die Meisterprüfung zur Keramikerin im Burgenland absolviert und ist als Fotografin und Grafikdesignerin tätig.