Johannes Reisigl im Gespräch mit der feministischen Designforscherin Bianca Elzenbaumer über Prekarität, Commons und den Wert des Bleibens.

Gekommen, um zu bleiben

Bianca, wir haben uns 2019 im Zuge meiner Forschung für die Rural Commons Assembly im Trentino kennengelernt. Damals hat es den Ort, an dem wir unser heutiges Gespräch führen, in dieser Form noch nicht gegeben. Wo sind wir heute?

Wir befinden uns gerade in der Gemeinschaftsakademie La Foresta am Bahnhof von Rovereto, einer kleinen Stadt mit 40.000 Einwohner*innen im Lagarina Tal (1). Der Bahnhof ist noch aktiv, hier halten viele internationale Züge. So haben wir trotz der kleinen Stadt einen immer stark frequentierten Ort, an dem wir soziokulturelle Arbeit machen. Das beinhaltet die Bereitstellung von sozialen Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit der Stadt Rovereto genauso wie die Durchführung eines eher klassischen Kulturprogramms mit Kino- oder Konzertabenden. Den größten Teil unserer Arbeit nimmt eine dritte, mit den ersten beiden stark verschränkte Sparte ein – experimentelle Projekte zum öko-sozialen Wandel. Unser Ziel dabei ist es, über Kunst, Design und partizipative Formate Menschen für diesen Wandel zu gewinnen, die sich sonst nicht damit befassen würden.

Das kann ganz unterschiedlich aussehen: Wir haben zum Beispiel als Verein Comunita Frizzante alkoholfreie Getränke durch gemeinschaftliche Wildsammlung produziert und verkauft – bei eigenen Veranstaltungen und in Kulturzentren in ganz Italien (2). Dabei stellten wir Fragen wie: „Welchen Geschmack hat die Zukunft?“ oder „Wie soll unser Tal schmecken?“ – und thematisierten Pestizide, Monokultur und auch das Wissen älterer Menschen über die Landwirtschaft früher. Oder wir haben den Forno Vagabondo entwickelt: ein elektrisches Lastenrad mit eingebautem Holzofen, mit dem im öffentlichen Raum zum Beispiel auf Spielplätzen Brot gebacken wird. Dort sprechen wir mit Kindern, Eltern und Großeltern über Ernährungssouveränität und regionale Selbstversorgung. Immer geht es uns darum, Menschen anzusprechen, die nicht ohnehin schon für unsere Themen offen sind.

Du bist selbst im Pustertal aufgewachsen, hast in Bozen, London und Bologna studiert und lebst nun im Lagarina Tal. Wie kam es zu dieser Reise – vom Pustertal in die Welt, mit vorläufiger Endstation Rovereto?

Bis 22 war ich professionelle Snowboarderin. Danach begann ich in Bozen ein Designstudium an der Freien Universität Bozen. Eigentlich wollte ich Biologie studieren, aber meine Mutter meinte, sie sehe mich eher im Künstlerischen – ich hätte als Kind schon immer Ideen entwickelt und gemeinsam mit meiner Kinderbande Dinge gebaut. Zufällig startete in Bozen gerade ein Designkurs, und ich schrieb mich ein, ohne recht zu wissen, worum es geht.

Dort traf ich meinen heutigen Partner Fabio Franz. Wir waren Umweltaktivist*innen im Herzen und gleichermaßen frustriert, weil das Studium sehr auf Konsum ausgerichtet schien und Design lediglich als Dienstleistung betrachtet wurde. Zum Glück ermutigte uns ein Dozent – Kris Krois (heute Leiter des Masterstudiengangs Eco-Social Design) das Gelernte zu nutzen, um über unsere Anliegen – Umwelt und Politik – zu sprechen. Genau das haben wir dann auch getan – und zu einer Selbstwirksamkeit gefunden, die wir bis dahin so nicht kannten. Wir haben realisiert, dass wir mit unserer Frustration arbeiten – und etwas aus ihr machen können. Dadurch fanden wir unseren Sinn im Studium und gründeten im Rahmen einer gemeinsamen Abschlussarbeit das Kollektiv Brave New Alps.

Zu dieser Zeit wussten wir auch schon, dass wir viel besser Englisch lernen wollten, um nicht in der lokalen Szene hängen zu bleiben. Nach zwei Jahren von Projekten im Kunstbereich (der sich anfänglich mehr für unsere Praxis zu interessieren schien als das Designfeld) haben wir uns dann gemeinsam für das Masterprogramm “Communication Art & Design” mit seiner Agenda für “politically engaged practice” beworben und wurden am Royal College of Art in London angenommen (3). Dort hatten wir, wie auch schon zuvor in Südtirol, mit Prekarität zu kämpfen: Trotz durchwegs sehr guter Arbeiten an der Universität konnten wir kaum ein überlebensfähiges Einkommen erwirtschaften. Dazu hörten wir im Master oft: „Im Alter werdet ihr schon ruhiger, macht dann kommerzielles Design und nebenher etwas Aktivismus.“ Damit konnten wir uns nicht abfinden.

So begann ich dank eines Stipendiums ein Doktorat am Goldsmiths College der University of London zur Prekarität in Design und Kunst namens Designing Economic Cultures. Ich analysierte die Dynamiken von Hyperflexibilität, niedrigen Honoraren und den extrem hohen Mieten in Metropolen wie London. Mir wurde klar: Unsere Stärke liegt in unseren Wurzeln und Privilegien – wir mögen die Berge, wir haben Heimweh und Fabios Eltern boten uns eine Wohnung im Familienhaus an, wenn wir das Dach gemeinsam renovieren. Für uns war das wie eine Art Grundeinkommen: Wohnen gesichert, Raum für Arbeit geschaffen.

So beschlossen wir, uns der Hyperflexibilität zu widersetzen. Wir wollten nicht ständig neue Themen bearbeiten, nur um „hip“ zu bleiben, und nicht von Residency zu Residency ziehen, wie das nach unserer Zeit in London für einige Jahre, zum Beispiel im Schloss Solitude (wo wir die Reflektionen aus meinem Doktorat in das Projekt Precarity Pilot gegossen haben) (4). Stattdessen wollten wir uns über längere Zeit an einem Ort und an einem Thema festbeißen, um endlich in die Tiefe gehen zu können. Dieser Wunsch wurzelte auch in den Commons-Theorien von Antonio Negri und Michael Hardt1, mit denen wir uns seit 2009 beschäftigten und später auf feministische Ansätze zu Commons von Silvia Federici2. Das hat uns geprägt: Wir wollten verwurzelt mit einem Ort leben und forschen – und herausfinden, was in 40 Jahren Kulturarbeit an einem Ort bewirken kann.

Du sprichst deinen 40-jährigen Forschungsplan an, den du für eure Zeit im Lagarina Tal entwickelt hast. Wie sieht er aus?

Es ist weniger ein Plan als ein Mission Statement, das uns leitet. Wir stellen uns Fragen wie: Was möchte ich in meinem Leben bewegen? Für wen will ich etwas verändern? Wo habe ich Energie und Begeisterung? Was blockiert mich dabei? Was gibt mir Mut, unkonventionelle Ansätze auszuprobieren? Und für uns hat sich das wirklich um die Commons herum kristallisiert. Die Commons können ein Schlüssel sein, der uns hilft, immer wieder in Frage zu stellen, wie die Welt ist.

Kannst du in dem Kontext die Commons kurz erklären?

Commons sind Güter, die von einer Gemeinschaft über den sozialen Prozess des “commoning” gemeinsam verwaltet werden. Das kann Land, ein Wald oder ein Haus sein. Im Gegensatz zu Staatseigentum oder Privateigentum entscheidet die Gemeinschaft demokratisch über Nutzung und Regeln.

Gerade in den Alpen, auch in Österreich und Tirol, haben Commons seit mindestens 20 Generationen eine lange Tradition3. Gemeinschaften verwalteten zusammen Wälder, Weiderechte oder Steinbrüche. Das erforderte gemeinsames Lernen und Peer-to-Peer-Accountability, damit nicht einige wenige auf Kosten der anderen handelten. So entstanden Räume, in denen Menschen Fähigkeiten entwickelten, ihr Leben selbst zu bestimmen.

Ich sehe uns heute als die 21. Generation dieser Tradition – mit der Aufgabe, sie in die Zukunft zu tragen und weiterzuentwickeln.

Wie war es für dich, damals die Alpen zu verlassen – und wie war es, wieder zurückzukommen?

Wegzugehen war großartig. In London hatten wir plötzlich internationale Resonanz und konnten testen, ob unsere Arbeit auch im globalen Diskurs standhält. Es war sehr inspirierend, am Royal College of Art mit so vielen motivierten Menschen zu arbeiten. Es war auch das erste Mal, dass Fabio und ich durchweg als gleichwertige Partner*innen im Kollektiv wahrgenommen wurden, wohingegen in Südtirol Fabio als Mann oft in den Mittelpunkt gedrängt wurde.

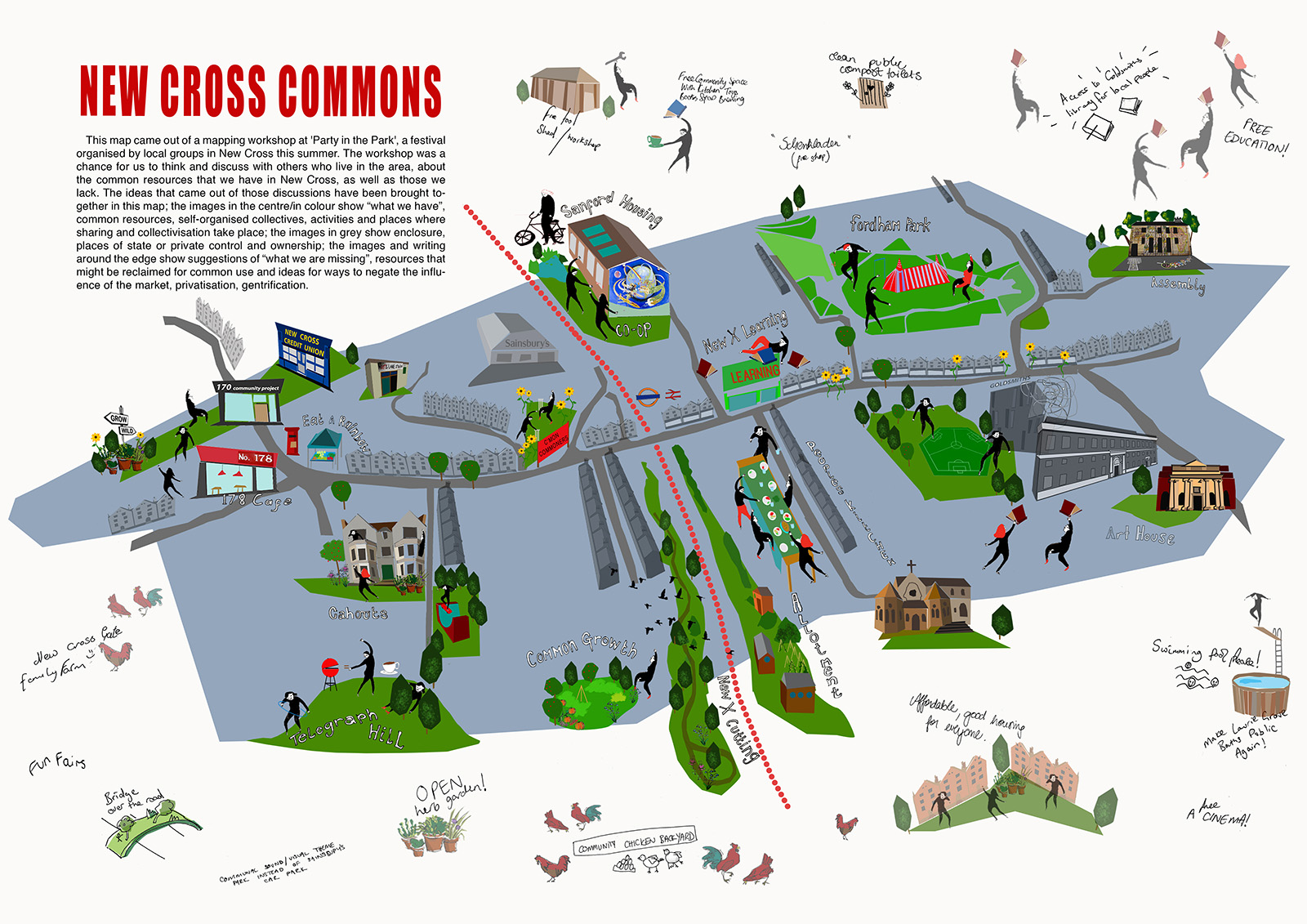

Die prägendste Erfahrung in dieser Zeit war hingegen sicherlich Occupy – eine internationale soziale und politische Bewegung, die eine Neuordnung der Verhältnisse hin zu mehr gelebter Demokratie forderte und damit experimentierte. In London nahm ich vor der St. Pauls Cathedral an vielen Assemblies teil, lernte bei Vorlesungen von renommierten Wissenschaftler*innen wie dem Anthropologen David Graeber4 ebenso wie von wohnungslosen Menschen. Die Erfahrung von Occupy hat mir gezeigt, dass alles anders sein könnte. Der Geist des Möglichen war zu spüren – und das hat sich auch nach der Räumung des Platzes durch die Polizei nicht verändert. Obwohl Occupy in dieser Form nicht weiter existieren konnte, wurde sein Geist von vielen Menschen weitergetragen. Auch wir gründeten mit den New Cross Commoners in unserem Viertel eine Gruppe – ein Versuch, Commons praktisch zu leben und die Nachbar*innenschaft aktiv zu gestalten (5)(6).

Zurückzukommen war dagegen beängstigend – und trotzdem war es Zeit. In London lebte ich extrem prekär, in einer heruntergekommenen Wohnung. Meine Mutter war entsetzt. Das konnte ich für das Doktorat auf begrenzte Zeit gut durchhalten, da es der einzige Weg war, um in einer solchen Stadt mit unserer Design-Praxis zu überleben. Gleichzeitig lasen wir Federici und sahen: Viele Menschen können auch deshalb prekär in der Stadt leben, weil sie noch eine Verbindung zu ihrem Dorf haben und dieses in Notfällen immer wieder aufsuchen. Wir wollten ausprobieren, ob das auch für uns funktioniert.

Wir bauten eine Brücke, indem wir noch Forschungs- oder Lehrverträge und Einkommen aus England hatten – ich ab 2014 eine Associate Professorship an der Leeds Arts University, Fabio ein Doktorandenstipendium an der Sheffield School of Architecture, während wir im Trentino Netzwerke zu spinnen begonnen haben. Anderthalb Jahre lang suchten wir nach Alliierten, trafen Menschen, hörten zu und fanden viele Aktive. Heute sind wir froh, den Schritt gewagt zu haben. Gute Leute gibt es überall, nicht nur in Städten.

Regionale Verortung und internationale Vernetzung – ist das ein Widerspruch?

Nein, überhaupt nicht. Jeder Mensch lebt lokal, auch in Metropolen. Aber Vernetzung ist entscheidend, gerade für Themen wie die Commons, die nicht Mainstream sind. Ich zum Beispiel brauche Austausch mit anderen, die genauso nerdig in Theorie und Praxis eintauchen. Viele Texte, die ich lese, sind nur auf Englisch verfügbar, und in meiner Umgebung hier im Tal gibt es nur wenige, die das interessiert. Internationale Kontakte sind deshalb unverzichtbar für mich.

Ich kann mich auch erinnern, dass ihr nach Jahren internationaler Mobilität eure Reisen für Vortrags- und Lehrtätigkeiten stark reduziert habt. Wie kam das?

Für echten Wandel muss immer urban und rural zusammengedacht werden.

Weil es oft mehr Sinn macht, wenn Leute herkommen. Statt in Berlin Bilder von unserer Arbeit zu zeigen, laden wir Menschen ein, uns zu besuchen, mit uns zu wandern und unser Umfeld kennenzulernen. So entsteht ein verkörpertes Verständnis von unserer Praxis. Außerdem wollten wir mit dem Vorurteil brechen, dass Innovation nur in Städten passiert. Für echten Wandel muss immer urban und rural zusammengedacht werden. Und wir reisen weiterhin, aber nur mit dem Zug und gut geplant. Wenn wir nach Holland fahren, dann nicht für eine Stunde Vortrag, sondern für eine Woche Feldforschung, Workshops und Austausch.

Mobilität ist in der Kunstwelt eine Voraussetzung. Wie erlebst du das?

Früher war es für uns wichtig, viel zu reisen – fast wie auf Walz zu sein – um neue Perspektiven zu gewinnen, Netzwerke aufzubauen und unsere Arbeit im internationalen Kontext zu testen. Das hat sehr viel gebracht – u.a. sehr gutes Englisch in Wort und Schrift und unglaublich tolle Freund*innenschaften. Mit dem können wir jetzt internationale Projekte lancieren und zum Beispiel EU-Gelder lukrieren, wie wir das gerade erfolgreich mit dem Projekt Station for Transformation in Zusammenarbeit mit vielen lokalen öffentlichen und privaten Akteur*innen gemacht haben (7). Oder auch das Wissen über und die Verknüpfung mit ähnlichen internationalen Initiativen – falls die eigene Arbeit lokal mal wieder als Spinnerei abgetan wird.

Mit der Zeit wurde mir jedoch klar, dass Mobilität ohne Tiefe frustrierend ist. Wenn Menschen erzählen: „Ich war zehn Tage in Mexiko City, dann fünf Tage in Jakarta“, und diese Reisen oft in inhaltlichem Widerspruch zu ihrer Arbeit stehen, sehe ich darin vor allem eine neue Form des Konsum-Tourismus. Mich ärgert es, dass wir davon ausgehen, dass es uns als weißen Europäer*innen (mit einem Pass, der fast alle Türen öffnet) zusteht, das machen zu dürfen.

Mich ärgert auch die Erwartung in der institutionellen Welt: Oft wird nur gefördert, wer international reist oder seine Projekte global verortet, während lokale oder regionale Praxis kaum Anerkennung findet. Es scheint, als ob Arbeit in einem ländlichen Kontext wie im Lagarina Tal weniger wert sei, obwohl dort langfristige, transformative Praxis möglich ist.

Deshalb habe ich mich bewusst entschieden, in diesem System nicht mitzumachen. Ich nehme in Kauf, dass es meiner Karriere im klassischen Sinn Grenzen setzt, weil ich nicht den üblichen internationalen „Sichtbarkeitsregeln“ folge.

Gleichzeitig baue ich dadurch ein Privileg auf: die Möglichkeit, an einem Ort zu sein, der in Abwesenheit von Krieg, eingebettet in ein relativ gut funktionierendes Ökosystem existiert – etwas, das in vielen Teilen der Welt nicht selbstverständlich ist. Wenn man die globale Bevölkerung betrachtet, ist es eine sehr spezielle Position, überhaupt in der Lage zu sein, sich vorstellen zu können 40 Jahre an einem Ort zu bleiben. Viele Freund*innen können das nicht; Millionen Menschen könnten es selbst dann nicht, wenn sie wollten. Dieses Bewusstsein macht den Wert des Bleibens für mich noch deutlicher.

Was ermöglicht das Bleiben – und wie verändert es deinen Blick auf die Zukunft?

Bleiben heißt, Expertise aufzubauen –

– über das Ökosystem, die politischen Strukturen, die Geschichte und die Menschen. Man wird schneller darin, Projekte umzusetzen, weiß sofort, wen man anrufen oder einbinden muss. So steigt die Wirkung.

Gleichzeitig ermöglicht das Bleiben, glaubwürdige Zukunftsbilder zu entwickeln – nicht als abstrakte Vision, sondern als etwas, das gemeinsam umgesetzt werden kann. 2019 haben wir Workshops organisiert, in denen Menschen aus den Dörfern gemeinsam eine utopische Zukunft für das Lagarina Tal entwarfen. In 40 Jahren, so die Vorstellung, hätten wir Lösungen für die Klimakrise, Biodiversitätsverlust und Migration entwickelt.

Das Schöne war: Viele dieser Utopien sind schon heute umsetzbar. Wir haben sie gesammelt, gemeinsam in einem Poster visualisiert und kehren immer wieder zu ihnen zurück: Welche wollen wir jetzt verwirklichen? So wird spürbar, dass die Zukunft nicht auf andere warten muss, sondern dass wir sie jetzt und heute gemeinsam gestalten können.

ist eine feministische Kulturschaffende, die ihre Arbeit im Trentino verankert (ITA). Sie ist Mitbegründerin des Design-Kollektivs Brave New Alps und der Gemeinschaftsakademie La Foresta. Elzenbaumer ist auch ein Mitglied des internationalen Community Economies Institute. Ihr 40-jähriger Forschungsplan fokussiert auf die Unterstützung und Ko-Kreation von Gemeinschaftsökonomien und Commons. Die Arbeit dazu beginnt sie an den Orten, in denen sie lebt. Elzenbaumer hat 2014 am Goldsmiths College, University of London, ihre Doktorarbeit geschrieben. Zudem hat sie einen MA in Communication Art & Design am Royal College of Art und einen MA in Mediation und Internationaler Friedensarbeit an der Universität Bologna abgeschlossen.

1 Michael Hardt, Antonio Negri: Common Wealth – Das Ende des Eigentums. Campus, 2010.

2 Silvia Federici: Die Welt wieder verzaubern – Feminismus, Marxismus & Commons. Mandelbaum, 2020.

3 Otto Bauer: Der Kampf um Wald und Weide – Studien zur österreichischen Agrargeschichte und Agrarpolitik. Mandelbaum.

4 David Graeber: Die ultimative heimliche Wahrheit der Welt … Klett-Cotta, 2025.

(1)Der Verein La Foresta vor dem Sitz der Gemeinschaftsakademie am Bahnhof von Rovereto, 2025. Credit: Fabio Franz

(2)Das gemeinschaftliche Getränkeprojekt Comunità Frizzante bei einem Fest in den Weinbergen des Lagarina Tals, 2022. Credit: Chiara Mura

(3)Eröffnungsparty des selbst-organisierten Lernraums Department 21 am Royal College of Art, 2010. Credit: Fabio Franz

(4)Impressionen der Precarity Pilot Workshops in verschiedenen Ländern Europas, England, Polen, Deutschland, Slovenien, Italien, 2015. Credit: Fabio Franz

(5)Eine Karte der Commons und Commons Initiativen in New Cross, London, 2013. Credit: New Cross Commoners and Gaja Meznaric-Osole

(6)Das erste Treffen der New Cross Commoners in der besetzten Bibliothek in der High Street von New Cross, London, 2013. Credit: Caterina Giuliani

(7)Erste öffentliche Präsentation des Station for Transformation Projekts, das die Verwandlung des ganzen Bahnhofsgebäudes vorsieht, Rovereto, 2024. Credit: Fabio Franz

Ein Bild der Fotoserie "Schöner Neuer Winter" von Bianca's Bachelor-Abschlussarbeit zum Thema Tourismus, Klimawandel und Kunstschnee. Olang, 2004. Credit: Bianca Elzenbaumer

Ein Erdzirkel-Event (Circolo del Suolo) im Hof der Bibliothek von Nomi auf der Suche nach Verbündeten für den öko-sozialen Wandel, 2015. Credit: Fabio Franz

Rural Commons Festival im Trentino, 2021.